読書経験が少ないうちは、読書習慣を身につけるために、興味や関心を感じる本を選ぶものです。

しかし読書による成功体験が増えてくると、新たな本との出会いを求めるようになります。もっと知らない世界に触れたいなどという気持ちが高まるようになります。

実は見識を拡大していくには、新たな本との出会いが必要なのです。自分が興味を感じる本だけを選んでいては、同じ傾向の本が続くようになってしまいます。つまり新たな本との出会いが生まれにくくなり見識が広がるチャンスが少なくなります。

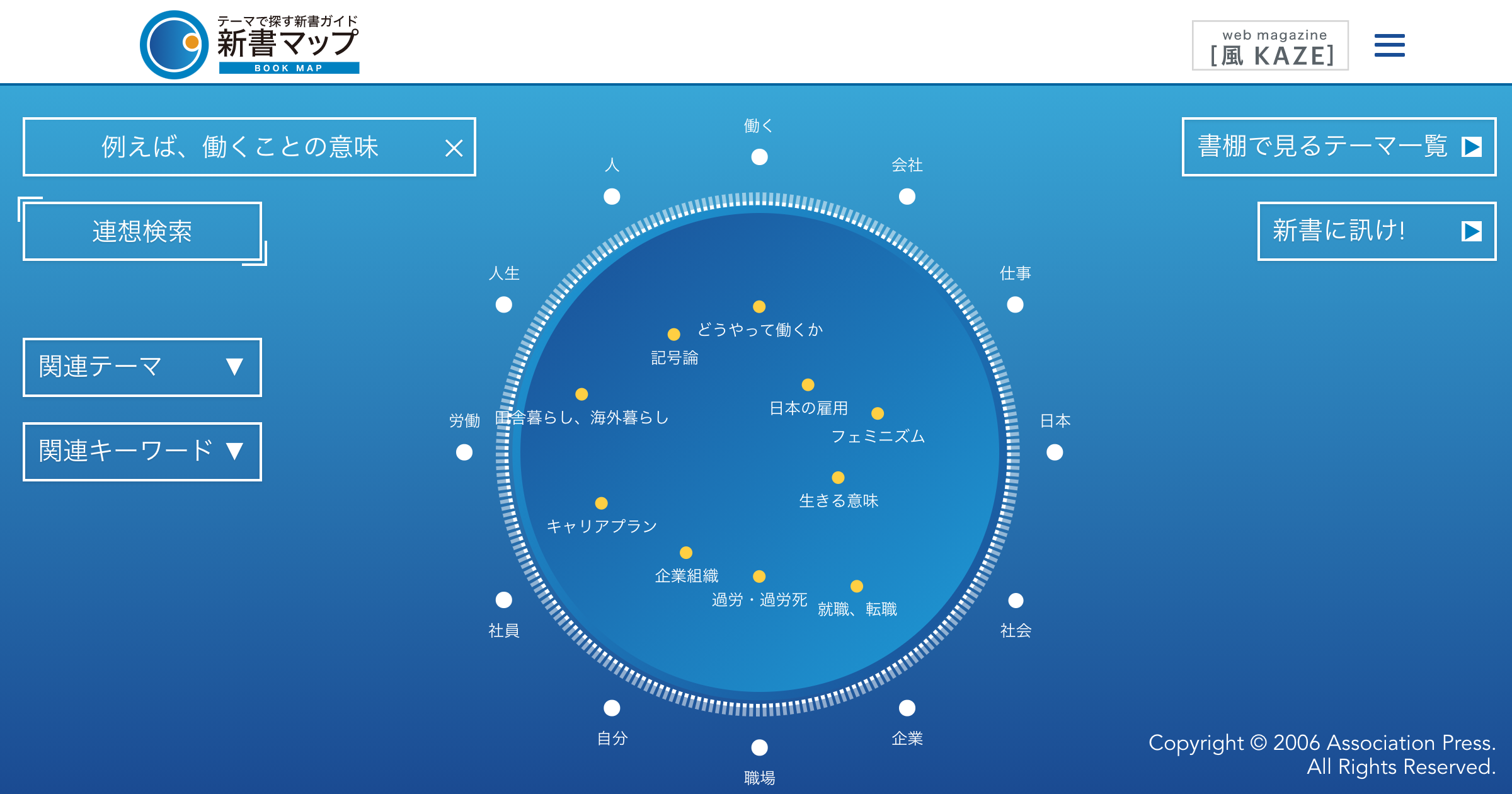

新書マップを使うと、普段の自分では選ばないような本を見つける事ができるようになります。

新書マップで検索すると未知の本と出会える

新書マップとは、大学の附属図書館や県立図書館でも紹介される本選びのツールです。

どの本を読もうかと考えている時間は、本好きな人には楽しみの時間でもあります。しかし読書経験の少ないユーザーにとっては本選びの作業はすぐにめんどくさいと感じる作業になってしまいます。

新書マップを使えば、目指す本を探すときのキーワード検索とは違い、入力した単語や文章から関連性がありそうな本を連想検索してくれます。キーワードは含んでいないが関連性が高そうな本を選んでくれるのです。

新書マップとは?本選びの画期的なツール

私たちが本を選ぶ際、時折無限に広がる本棚やオンライン書店のページに立ち向かうと、何を選べばいいのか迷うことがあります。そこで登場するのが「新書マップ」です。新書マップは、私たちが読書の中で探求したいテーマやジャンルを整理し、可視化してくれる便利なツールなのです。

このツールの最大の特長は、情報を直感的に理解しやすくすること。私たちの脳は視覚情報を処理するのに長けており、新書マップはその特性を活かしています。新書マップは、例えば以下のような要素を通じて本選びをサポートしています。

1. テーマ別の整理: 新書マップは、多様なテーマやカテゴリに基づいて本を整理します。これにより、特定の関心や学習目標に合致する本を素早く見つけることができます。ビジネス、科学、健康、芸術など、幅広い分野に対応しています。

2. 関連性の表示: 本と本の関連性を示すリンクや線が新書マップ上で示されます。これにより、特定の本が他の本とどのように関連しているかを視覚的に理解することができます。新たな知識を獲得するために、さまざまな本を組み合わせて読むことができるでしょう。

3. 要約とキーポイント: 各本には、要約やキーポイントが簡潔にまとめられています。これにより、本の内容や主題を素早く把握することができ、興味を持った本を選ぶ際の助けとなります。

4. パーソナライズされた選択: 多くの新書マップは、ユーザーが自分の興味や目標に合わせてカスタマイズできる機能を提供しています。自分がどの分野に深く興味を持っているかや、何を学びたいかに合わせて、マップをカスタムすることができます。

要するに、新書マップは本選びをサポートする画期的なツールです。情報過多の時代において、自分の関心や学びたいことに合わせて本を選ぶ手助けをしてくれることでしょう。読書の世界を広げ、知識を深める旅をスムーズに進めるための頼もしい相棒と言えるでしょう。

新書マップの検索はキーワード検索と違う出会いがある

新書マップの独自の検索方法について深堀りしておきましょう。

私達が通常ネット検索を中心に使っている検索とは、「キーワード検索」です。通常は1語から3語程度のキーワードを、どれか含める・全語含める・一語を含めずに検索するなど、キーワードそのものを手がかりに検索するものです。

新書マップに採用されている検索エンジンには「連想検索エンジン(汎用連想計算エンジンGETAssoc)」が採用されています。キーワード検索と違うのは、キーワードそのものだけではなく、入力した単語や文章から類語・言い換えや同義語も検索対象としていることです。

人間の思考により近い発想ができるのです。結果、入力したワードを含んではいないが、前後関係から同じ意味のことと思われる内容を含んでいる本も検索結果に現れるのです。

それはまるで、本に詳しいコンシェルジュのようです。「こちらの本がおすすめです。タイトルからは分かりにくいですが、あなたが興味ある◯◯◯のことについて書かれています」と紹介してもらう感覚に近いのです。

新書マップの使い方

新書マップは、後述するWebマガジンのなかに、新書のポータルサイトとして設置されています。使い方は簡単です。

新書マップの書棚が面白い

新書マップの書棚は、まるで知識の宝庫を探検しているようなワクワク感を味わえる場所です。ここでは、さまざまなテーマやジャンルの新書が、見やすく整理されたマップ上に並べられています。その魅力的な点をいくつかご紹介します。

1. 視覚的な一覧性: 書棚上に並べられた新書は、テーマやカテゴリごとに分類されています。これにより、一目で自分の興味を引く本や学びたい分野の本を見つけることができます。書棚全体がまるで知識の地図のようであり、自分がどこに興味を持っているのかを把握しやすくなっています。

2. つながりの発見: 書棚内の新書は、関連する本同士がリンクや線で結ばれていることがあります。これにより、新たな視点や知識を発見するための道筋が示されています。一つの本から別の本へと辿っていく過程は、まるで冒険のようで、自分の興味が広がるのを感じることができます。

3. 要約とキーポイントの助け: 書棚上の各本には、要約やキーポイントが簡潔に記載されています。これにより、本の内容や魅力を素早くつかむことができます。自分の関心を引く本を見つけた際に、要約を読んでその本が自分に合うかどうかを判断するのは、非常に便利です。

4. カスタマイズの自由度: 書棚は、多くの新書マップでカスタマイズ可能です。自分の興味や学習目標に合わせて書棚を編集することで、自分だけのカスタムライブラリを作ることができます。これにより、どの本を優先して読むかを自分で選ぶことができます。

新書マップの書棚は、まさに知識の冒険を楽しむための魅力的な舞台です。興味を広げ、新しいアイデアや洞察を得るために、その書棚を訪れることは、まるで新しい世界へのドアを開けるようなものかもしれません。知識を探求する旅が、楽しさと充実感で満ち溢れるものとなることでしょう。

新書マップが使えないというのは

新書マップが使えないと感じる場合、いくつかの理由が考えられます。以下にいくつかのポイントを挙げてみましょう。

1. 適切なテーマやジャンルがない: 新書マップが提供するテーマやジャンルが、あなたの興味や学習目標に合っていない場合、利用価値が感じられないかもしれません。新書マップがカバーする範囲が狭すぎたり広すぎたりすると、関心を持つ本を見つけることが難しくなるかもしれません。

2. 目的が不明確: 新書マップを使う際の具体的な目的や目標が明確でないと、どの本を選ぶべきか迷うかもしれません。自分の興味や学びたいことを整理し、それに合わせて新書マップを活用することが重要です。

3. 表示やナビゲーションの複雑さ: 新書マップの表示やナビゲーションが複雑でわかりにくい場合、使いこなすのが難しいかもしれません。直感的な操作性や使いやすさが大切です。

4. 他の情報源と比較して優位性が感じられない: 他にも本を選ぶための情報源が豊富にある場合、新書マップがそれらと比較して優れていると感じられない可能性があります。新書マップの提供する付加価値や特徴を他の選択肢と比較して考えてみることが重要です。

5. ユーザーの好みと合わない本が表示される: 新書マップが自分の好みと合わない本を表示する場合、がっかりするかもしれません。個々のユーザーの好みを理解し、カスタマイズ機能を適切に活用することで、より満足度の高い本の選択が可能です。

新書マップが使えないと感じる場合には、まずは自分の目的や興味を整理し、ツールの使い方をじっくりと見直してみることが大切です。また、ツールの開発側にフィードバックを送ることで、改善やカスタマイズの提案を行うことも一つの方法です。自分に合った本を見つけ、知識の世界を豊かに広げる手助けをするために、新書マップの潜在的な価値を引き出す方法を模索してみましょう。

新書マップの風は連想出版が作るWebマガジン

「新書マップの風」は、連想出版が制作する、興味深いWebマガジンの一つです。このマガジンは、読書や知識の世界を楽しく、魅力的に提供することを目指しています。名前の通り、新書マップという概念を取り入れて、読者に新たな風をもたらす情報を発信しています。

このWebマガジンの特徴について以下に説明します。

1. 新書マップの視点: 「新書マップの風」は、新書マップという視覚的な情報整理手法を活用して、さまざまなトピックやテーマを掘り下げています。複雑な情報をシンプルにまとめ、視覚的な要素を交えて読者に提供することで、読者は情報を効果的に理解できるようになっています。

2. 興味深い記事: マガジン内では、ビジネス、科学、文化、技術など、多岐にわたるテーマに関する興味深い記事が掲載されています。専門用語を避け、分かりやすい言葉で解説されるため、初心者から専門家まで幅広い読者に対応しています。

3. イラストや図解: 複雑なアイデアやコンセプトを理解しやすくするために、イラストや図解が多用されています。これにより、読者は文章だけでなく、視覚情報を通じても情報を吸収できます。

4. ユーザー参加型: 読者からの投稿やフィードバックも受け付けており、読者との対話を大切にしています。読者が興味を持つトピックや疑問に応える記事も提供しており、読者との交流を促進しています。

「新書マップの風」は、新書マップの考え方を基に、読者に役立つ情報を提供する魅力的なWebマガジンです。知識を楽しく深める手助けとなることでしょう。

新書マップ「想」

「新書マップ「想」」は、連想出版が提供する新書マップの一つです。この新書マップは、さまざまなテーマやトピックに関する本を、視覚的に整理して提供することを目的としています。「想」という名前は、想像力やアイデアの広がりを示しており、新しい知識や洞察を得るための手助けをしてくれるツールです。

以下に「新書マップ「想」」の特徴をいくつかご紹介いたします。

1. 視覚的な整理: 「新書マップ「想」」では、さまざまな本がテーマや関連性に基づいて視覚的に整理されています。これにより、複雑な情報がわかりやすくなり、読者は自分の関心に合った本を素早く見つけることができます。

2. テーマの深堀り: 各テーマに関連する複数の本が提供されており、それぞれの本がどのように関連しているかが示されています。これにより、特定のテーマを深く掘り下げたい場合でも、関連する本を見逃すことなく読むことができます。

3. 要約とキーポイントの提供: 各本には要約やキーポイントがまとめられています。これにより、本の内容やアイデアを迅速に把握することができ、どの本を選ぶべきか判断する際に役立ちます。

4. 複数の視点からのアプローチ: 同じテーマに関する異なる本が提供されている場合、複数の視点からアプローチできます。これにより、深い理解や新たなアイデアを得ることができます。

5. カスタマイズの自由度: 「新書マップ「想」」も、多くの新書マップと同様にカスタマイズが可能です。自分の関心や学習目標に合わせて、マップをカスタムすることで、より効果的な情報収集が可能です。

総じて、「新書マップ「想」」は、視覚的な情報整理を通じて、読者に新たな知識やアイデアを提供するツールとして大変魅力的です。自分の興味や学習目標に合わせて、知識の世界を広げる手助けをしてくれることでしょう。

使用されるデータベースは、以下のとおりです。

- 「日本の古本屋(国内最強の古書データベース、書籍データは610万件超)」

- 「BookTownじんぼう(神田神保町の在庫35万冊のデータ)」

- 「WebcatPlus(全国の大学図書館の書籍概要がわかります。和書300万冊、洋書600万冊)」

- 「ウイキペディア」

- 「文化遺産オンライン(文化財7000点の概要が公開)」

- 「松岡正剛の千夜千冊(1700を超えるブックナビゲーションサイト)」

- 「明治大学図書館(104万冊の蔵書データを収録)」

- 「るるぶの観光情報」

- 「東洋文庫図像資料(シルクロード関連重要資料110冊が公開)」

新書マップ:テーマで探す新書ガイド

この新書マップは、特定のテーマやトピックに焦点を当てて、関連する新書を探しやすくするためのガイドです。読書愛好家や知識を深めたい人々にとって、自分の関心に合った本を見つけるのが容易になる手助けとなるツールです。

以下に「新書マップ:テーマで探す新書ガイド」の特徴をご紹介いたします。

1. テーマ別の整理: このガイドは、さまざまなテーマやトピックに基づいて新書を整理しています。例えば、ビジネス、健康、科学、歴史など、幅広い分野に対応しています。これにより、特定の関心領域に合致する本を見つけやすくなります。

2. 視覚的な表現: 新書マップの要素を活用して、テーマごとに関連する新書が可視化されています。関連性やつながりが視覚的に示されるため、複数の本の中から自分に適したものを選ぶのが効果的です。

3. サマリーとキーポイント: 各新書には、要約やキーポイントが提供されています。これにより、本の内容やアイデアを素早く理解することができ、興味深い本を見つける際の判断材料となります。

4. 複数の選択肢: 各テーマには複数の新書が提供されていることが多く、異なる著者やアプローチから選ぶことができます。これにより、特定のテーマをより深く理解するための多角的な学習が可能です。

5. ユーザーの興味に合わせた選択: このガイドも、ユーザーが自分の関心に合わせて選択肢をカスタマイズできることがあります。興味があるテーマやトピックを中心に、自分に合った本を選ぶことができます。

総括すると、「新書マップ:テーマで探す新書ガイド」は、特定のテーマやトピックに焦点を当てて、関連する新書を効率的に探すためのガイドです。自分の興味や学習目標に合わせて、選択肢を絞り込み、知識を深める手助けをしてくれることでしょう。

まとめ

新書マップを使えば、人が思考するようにして、キーワードそのものを含んでいないが関連する書籍を提案してもらえます。

検索結果を見れば、「なるほど」と感じるかもしれません。連想検索ならではの検索結果が、読書意欲を掻き立ててくれる可能性もあります。

関連記事一覧