読書をする時間は、私たちにとって非常に重要なことであり、特別な瞬間です。しかし、読書を楽しむためには、快適な読書環境が必要です。

部屋の明るさや温度、静かな場所、お気に入りの椅子や机など、読書をする場所や空間には、さまざまな要素があります。この記事では、理想的な読書環境を作るために、どのような要素を考慮する必要があるかを解説し、実際にその空間を作り出すための具体的なアイデアを紹介します。おしゃれなインテリアアイデアも必見です。ぜひ、この記事を読んで、あなただけの理想的な読書空間を作り上げ、より充実した読書ライフを送ってください。

読書環境を整える|読書が楽しくなる空間づくりのコツ

読書をするときには、快適な環境が必要不可欠です。

例えば、眩しすぎない照明や、快適な温度、静かな環境などが挙げられます。しかし、読書環境を整えることは、単に快適な空間を作るだけではありません。

理想的な読書環境を作ることで、読書体験そのものが向上することも期待できます。本記事では、理想的な読書環境を作るために、どのようなポイントに注意すべきかを解説し、実際にその環境を作り出すための具体的なアイデアを提供します。また、読書環境におけるおしゃれなインテリアアイデアも紹介します。読書好きの方、快適な読書環境を求める方は必見です。

なぜ読書環境が大切なのか

読書環境は、快適な空間を作るだけでなく、読書体験そのものを向上させるために非常に重要です。以下に、その理由を詳しく説明します。

まず、読書は集中力が必要な活動です。静かで落ち着いた環境が整っていなければ、外部からの刺激によって集中力が散漫になってしまうことがあります。例えば、騒がしい場所や明るすぎる場所、暑すぎる場所や寒すぎる場所などは、読書環境として適していません。そのため、快適な読書環境を作ることで、集中力を維持し、効率的に読書を進めることができます。

また、読書はリラックス効果があるとされています。心地よい空間で読書をすることで、ストレスや疲れを癒すことができます。逆に、不快な環境で読書をすると、ストレスを増幅させる原因になってしまいます。快適な読書環境を作ることで、読書がよりリラックス効果を発揮し、心身ともにリフレッシュすることができます。

さらに、読書は創造性を刺激する効果があるとも言われています。理想的な読書環境を作ることで、創造性を高めることができます。例えば、おしゃれなインテリアや快適な家具に囲まれた環境で読書をすることで、創造力がより発揮されることがあります。

以上のように、読書環境は、集中力を維持し、リラックス効果を発揮し、創造性を高める効果があります。快適な読書環境を整えることで、読書体験をより充実させることができます。

読書環境を整える前に考えたいポイントとは?

読書環境を整えることは、リラックスして読書するための重要な要素です。そのため、まず快適な空間を作ることが必要です。例えば、読書に適した明るさを保つために照明を調整することが必要です。また、好きな音楽をかけたり、お気に入りの飲み物を用意することで、読書に集中することができます。

さらに、読書環境を整える前に、どのような本を読むかを考えることも重要です。自分が興味を持つジャンルやテーマについての本を選ぶことで、より楽しい読書体験を得ることができます。また、新しい分野に挑戦することで、自分自身を広く深く知ることができます。

さらに、読書環境を整えるためには、本棚・収納スペースを整理することも重要です。本を見つけやすくするために、ジャンル別に分けたり、お気に入りの本を特別な場所に置いたりすることができます。また、読書をするスペースを確保するために、不要な物を取り除いたり、スペースを広くしたりすることも考えましょう。

また読書環境を整えることは、時間を大切にすることでもあります。自分自身に読書時間を設定し、毎日少しずつでも読書することで、読書の習慣を身につけることができます。継続することが大切であり、読書環境を整えることで、より充実した読書ライフを送ることができます。

読書環境は自宅の人が多い|家の中・部屋の中

読書をする環境で最も多い場所が自宅です。人によっては、職場近くのカフェや公園などという人もいるかもしれません。

しかし毎日の読書と考えると、移動時間やコストがネックになります。総合的には読書環境を自宅を選ぶことになります。

ところで家の中、部屋の中は、読書から見て快適な環境にありますか?

部屋の読書環境|読書がはかどる環境があること

部屋の読書環境はいかがですか。読書向きの環境とは、読書がはかどる環境ということです。個人差がありますが、必ずしも静かな部屋ということでもありません。

読書環境がよく、読書が進むという環境は、読書を邪魔するものがないということです。人は常に無意識のうちにたくさんの情報をインプットしています。

何かの行動をしている最中に、目と耳から入ってきた情報によって、行動が止まってしまうことがあります。ひらめきのように、何かのヒントや気づきになることもあります。

しかし今は読書に集中したい時間です。もし部屋の中にあるものが読書に集中しにくい状況を作っているなら、可能ならパーテーションなどで仕切ってしまうことです。本しかないという読書環境を作るのです。当然スマホやタブレットはオフにするかマナーモードです。

自宅の読書環境|パートナーや家族と読書時間

家族、特に子供がいる人は、自宅での読書環境を持つことは難しいと言います。仕事の勉強のための読書なんだと話しても難しいでしょう。ならば、いっその事、家族やパートナーを巻き込んで読書時間にしてしまいましょう。

食後の30分は読書時間などと決めてしまうのです。もちろん子供も一緒です。親子読書が子供に良い影響をもたらしているというデータもあります。

読書スペースのおしゃれなインテリアアイデア

読書スペースを作る際におしゃれなインテリアアイデアをご紹介します。まずは、壁に棚を取り付けて、お気に入りの本をディスプレイする方法があります。また、床にラグを敷いて、クッションや布団を並べて、居心地の良い空間を作ることができます。さらに、植物を置いたり、絵画やポスターを掛けたりすることで、スペースにアクセントを加えることもできます。ぜひ、自分だけの読書スペースを作って、心地よい時間を過ごしましょう。

読書スペースは、自分だけのアイデアで創ることができます。例えば、壁に棚を取り付けて、お気に入りの本をディスプレイするのは素晴らしいアイデアですが、それだけではありません。床にラグを敷いて、クッションや布団を並べることで、居心地の良い空間を作ることもできます。また、植物を置いたり、絵画やポスターを掛けたりすることで、スペースにアクセントを加えることもできます。あなたの読書スペースをより個性的にするために、自分で家具をDIYすることもできます。例えば、本棚を作ったり、クッションカバーを編んだりすることができます。

また、読書スペースを作るためには、空間のサイズやデザインを考慮する必要があります。小さな部屋でも、壁に棚を設置したり、コーナーに本棚を置いたりすることで、効果的にスペースを利用することができます。また、読書スペースが明るく開放的な場合は、広々とした空間を作ることができます。逆に、小さなスペースや狭い部屋の場合は、クッションや布団などを使用して、居心地の良い空間を作ることができます。読書に集中するためには、周囲の環境が静かであることが重要です。家族や友人にも、読書スペースが作られていることを伝え、静かにしてもらうようにお願いしましょう。

照明や音楽、温度管理など、読書環境を整えるための具体的なアイデア

読書環境を整える際には、照明や音楽、温度管理など、具体的なアイデアを取り入れることが大切です。例えば、照明は読書に適した明るさを保つために調整することが必要です。明るすぎる場合や暗すぎる場合は、集中力に影響を与えるとされています。また、音楽をかけることで、読書に集中することができるかもしれません。ただし、適切な音量やジャンルを選ぶ必要があります。更に、温度管理も重要です。高すぎる場合、汗ばんでしまい、読書に集中できなくなってしまいます。逆に、寒すぎる場合、手先や足先が冷たくなり、読書に集中できなくなることもあります。快適な温度を維持するために、エアコンやヒーターを使うことも考えられます。これらの具体的なアイデアを実践することで、読書環境を改善し、読書に集中できるようになるでしょう。

また、読書環境を整える前に、自分が興味を持つジャンルやテーマについての本を選ぶことが重要です。自分の好みや興味を反映した本を読むことで、より楽しい読書体験を得ることができます。また、新しい分野に挑戦することで、自分自身を広く深く知ることができます。自分自身の好奇心を刺激する本を選ぶことが、読書環境を整える上での大切なポイントです。

さらに、読書環境を整えるためには、本棚や収納スペースを整理することも大切です。本を見つけやすくするために、ジャンル別に分けたり、お気に入りの本を特別な場所に置いたりすることができます。また、読書をするスペースを確保するために、不要な物を取り除いたり、スペースを広くしたりすることも考えましょう。

さらに、読書環境を整えることは、時間を大切にすることでもあります。自分自身に読書時間を設定し、毎日少しずつでも読書することで、読書の習慣を身につけることができます。継続することが大切であり、読書環境を整えることで、より充実した読書ライフを送ることができます。

読書の環境には「時間」も大事

集中して読書するためには、そのための環境と時間が必要です。

出来れば、「かたまりとしての時間」を取れると、非常に良いです。しかし、現代に生きる人たちは、皆忙しく過ごしています。しかし、「スキマ時間」は、1日の中に、あちこちに散らばっています。

何かと何かの合間の時間=スキマの時間、これを合わせると、馬鹿にならない程の時間になります。その中でも、最も無駄にしてしまっているのは、「移動時間」です。もちろん、自分で車のハンドルを握っている状況では、無理です。

しかし、公的交通機関を利用している環境には、黙って座っていたり、今日の仕事の内容のことを考えていたりする時間があるはずです。通勤の環境に、読書時間をあてるのは、意外に集中できるのです。もし、電車の中は混雑して、「本を読める状況にない」という方でしたら、オーディオブックを活用することです。

イヤホンで、耳から音声で読書をするのです。使い慣れると分かりますが、もし1日の通勤時間が30分・1時間とかかっているのでしたら、行きと帰りでその2倍の時間が、黙って過ごしていた時間が、生産性のあるものに変わります。

読書環境としておすすめなのは

自宅での読書ができるようになったが毎日は厳しいという人もいるかもしれません。しかし読書を単に趣味だけにしておきたくないと考える人は、毎日読書をしたいと考えていると思います。

自宅以外の読書環境がある場所も併用すると良いです。

1)カフェ

2)移動時間中の電車

3)図書館

4)公園

カフェなんて人が多いし難しいと思っている人は、試してみると良いです。万人に共通しないかもしれませんが、雑踏の中というのは、意外に集中できるものです。周りにいる人との関係性がないからかもしれません。

電車の中は読書の定番の場所です。単行本を開くのは気がひけるという方は、聞く読書(オーディオブック)を利用するという方法もあります。乗り越してしまわぬように注意しましょうという位に集中しやすい場所です。

図書館は無音なので、好き好きがあると思います。一般的には集中しやすい良い場所です。住んでる場所によっては移動する時間がネックになるかもしれません。

本を読む快適な環境づくりには音楽や椅子も大事

本を読む環境づくりの一つには、音楽や椅子も重要な要素になります。

読書しやすい環境にも音が大事

読書しやすい環境音は人によって違いがあります。

無音が集中しやすいという人もいます。静かにBGMが流れているほうが集中しやすいという人もいます。最近ではYouTubeから自然環境音を再生しながら読書に向かうという人もいます。

どの環境音が自分が読書しやすいのかは、試してみるのが良いです。一般的な傾向としては、穏やかな状態でいられる音楽が読書環境には向いています。また歌詞が聞こえてくると、読書に向かう集中が歌詞に引き寄せられる可能性があります。総合的に考えると、BGMとしては静かな曲調のクラシックやジャズが向いています。

ただし繰り返しですが、個人差があります。

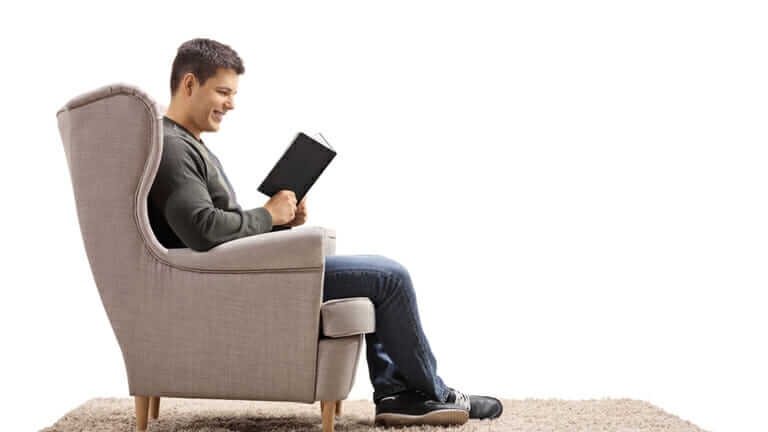

読書の環境を作るには椅子も重要

読書しやすい環境を整えるときに重要なことは、良い姿勢で本を読めることです。

良い姿勢とは、疲れにくい姿勢ということです。良い姿勢と密接に関係するのが椅子です。椅子といえば、つい座り心地ばかりに関心が向いてしまいます。しかし読書に向いている椅子を考えるときに重要なことは背筋が伸び姿勢を取りやすいかどうかです。

背筋が伸びると、胸が開いた姿勢になります。ゆっくりと大きな良い呼吸がしやすくなります。良い呼吸ができると酸素をたくさん取り入れられて、脳に酸素が行き届きます。酸素が行き届いて、読書の刺激があると、脳は活性化し集中力が増してきます。

背中が丸くなったり、頭が前方に倒れやすい姿勢だと、呼吸が浅くなります。脳が酸素不足になると。集中力低下と眠くなってしまいます。本を読むと眠くなってしまうという人の中には、読書の姿勢が悪いことが原因となっている人もいます。

また良い椅子に出会っても肘掛けがない椅子は読書にはおすすめできません。肘掛けがついていると、肘を乗せて本を持つことができます。すると、本のページは自分の顔に向かって開いている状態になります。

しかし、肘掛けがない椅子だと、多くの場合は机の上に本を置きます。すると本が開いていても、自分の顔に向かっていないので、本を読む人は本をのぞき込むように頭が前方に倒れます。首は前述の悪い見本であるストレートネックの状態になります。ですので、肘掛けがない椅子を利用する場合は、「読書台」を使うことをおすすめします。

読書台を使うと、本が起きた状態で、顔に向かってページが開かれています。ストレートネックにならず、正しい姿勢で読書ができるようになります。

まとめ

読書に集中するには、読書環境づくりが重要です。読書環境は自宅という人が多いです。

カフェや図書館も良い場所ですが、コストや移動時間を考えると、毎日というわけにはいきません。

自宅の家の中、部屋の中の読書環境を整えましょう。家族を巻き込んで読書時間を作るのも良いことです。また自分の部屋の中で読めるという人は、読書環境を邪魔するものを隠したり、排除する必要があります。

関連記事一覧

本を聞くアプリが無料で使える!通勤時間も有意義になる!

読書環境を整える|読書が楽しくなる空間づくりのコツ*当記事