本記事では、「目が悪くなる原因」というテーマに焦点を当て、その多様性と影響について詳しく探っていきたいと思います。

私たちはスマートフォンを常に手放せない存在となりましたが、スマホ使用が目に与える影響は気になるところです。また、親から子へと受け継がれる遺伝要因も目が悪くなる原因の一つとして注目されています。

さらに、暗い環境や長時間のゲームプレイが目の健康にどのような影響を与えるのかも気になるところですね。

本記事では、目が悪くなる原因のランキングやブルーライトによる影響、乱視の問題、統計データを通じて傾向を探ります。また、勉強と目の関係についても考察し、目の健康を保つためのアドバイスや予防策もご紹介します。

目が悪くなる原因とは?スマホや遺伝、ゲームか

目が悪くなる原因の重要性の説明

目が悪くなる原因はさまざまですが、その中には遺伝的な要因や加齢による変化、環境や生活習慣による影響などがあります。目が悪くなると、視力の低下や眼精疲労、頭痛などの不快な症状が起こります。

また、目が悪くなると、日常生活や学業、仕事などにも支障をきたすことがあります。したがって、目が悪くなる原因を知り、予防や対策を行うことは非常に重要です。目が悪くなる原因を知ることで、自分の目の状態に合ったケアを行うことができます。

また、目が悪くなる原因を知ることで、早期に眼科を受診することや必要な場合にはメガネやコンタクトレンズを使用することもできます。目は私たちの大切な感覚器官です。目が悪くなる原因を知って、目の健康を守りましょう。

目が悪くなる原因の概要

目が悪くなる原因の概要について、簡単に説明します。目が悪くなる原因は、大きく分けて二つあります。

一つは、遺伝や加齢などの生理的な要因です。これらは、目の形やレンズの働きに影響を与えて、視力が低下することがあります。例えば、近視や遠視は、目の形が正常と異なるために起こります。

もう一つは、目の使い過ぎや環境の変化などの習慣的な要因です。これらは、目の筋肉や神経に負担をかけて、視力が低下することがあります。例えば、スマホやパソコンを長時間見ると、目が疲れてピントが合わなくなります。目が悪くなる原因を知ることで、予防や改善の方法を探すことができます。

目の健康と視力に関する基本的な情報

目は私たちの大切な感覚器官です。目の健康を保つためには、日常生活で気をつけることがあります。例えば、パソコンやスマホなどの画面を見るときは、目を休めることや適切な距離や明るさにすることが大切です。

また、目の病気の予防や早期発見のためには、定期的に眼科で検査を受けることがおすすめです。目の病気には、近視や乱視などの屈折異常や、白内障や緑内障などの加齢によるもの、糖尿病や高血圧などの全身疾患によるもの、アレルギーや感染症などの外的要因によるものなどがあります。

目の病気は自覚症状がない場合もあるので、異常を感じたらすぐに眼科を受診しましょう。目の健康は視力だけではなく、生活の質や幸せにも関わります。目を大切にして、明るく楽しい人生を送りましょう。

目が悪くなる原因の種類と影響

目が悪くなる原因にはスマホの使用が大きく影響しています。また遺伝の影響も考えられます。

スマホの使用と目の健康への影響

スマホの使用と目の健康への影響について、あなたはどう思いますか?スマホは便利なツールですが、長時間見続けると目に負担をかけることがあります。スマホの画面はブルーライトを多く放出し、それが目の疲労や眼精疲労を引き起こす可能性があります。また、スマホを見るときには目と画面の距離が近くなりがちで、それも目に良くありません。スマホの使用による目の健康への影響を防ぐためには、以下のことに気をつけましょう。

- スマホの使用時間を制限する。一日に何時間もスマホを見ないようにしましょう。特に寝る前にはスマホを見ないことが大切です。

- スマホの画面の明るさを調整する。画面が暗すぎると目が疲れやすくなりますし、明るすぎると目が刺激されすぎます。適度な明るさに設定しましょう。

- スマホと目の距離を保つ。スマホを見るときには目と画面の距離が30センチ以上あるようにしましょう。近すぎると目の筋肉が緊張してしまいます。

- スマホを見る間隔で休憩する。スマホを見ているときには、15分から20分ごとに目を休めましょう。遠くを見たり、目を閉じたり、目を回したりしてリラックスさせましょう。

スマホは私たちの生活に欠かせないものですが、目の健康も大切です。スマホの使用と目の健康への影響について、意識して行動しましょう。

遺伝要因と視力への影響

視力は遺伝によって決まる部分があるといわれています。特に近視は、両親が近視であると子どもも近視になりやすいという研究結果があります。しかし、遺伝だけが視力低下の原因ではありません。生活習慣や環境要因も大きく影響します。

例えば、スマホやタブレットなどのデジタルデバイスを長時間使ったり、屋外での活動が少なかったりすると、近視の進行を促進する可能性があります。そのため、視力を低下させないためには、デジタルデバイスの使用時間を減らしたり、太陽光を浴びたりすることが重要です。

また、眼科で定期的に検査を受けて、必要な場合は眼鏡やコンタクトレンズを使用したり、近視進行抑制の治療法を選択したりすることも有効です。視力は遺伝によって決まる部分があるとしても、それに甘んじることなく、自分の目を大切にすることが大切です。

暗いところでの活動と目の疲労度

暗いところでの活動は目にとって良くないとよく言われますが、本当にそうでしょうか?暗いところでの活動は目の疲労度を高めるという研究結果がありますが、それは必ずしも目の健康に悪影響を及ぼすということではありません。

暗いところでの活動は目の筋肉を鍛える効果もあるからです。しかし、暗いところでの活動を長時間続けると、目の調節力が低下したり、頭痛や肩こりなどの症状が出たりする可能性があります。そこで、暗いところでの活動をする場合は、以下の点に注意しましょう。

- 活動する場所は明るすぎず暗すぎない程度に照明を調整する

- 活動する時間は30分から1時間程度にする

- 活動の合間に休憩を取り、目を閉じたり遠くを見たりする

- 目に乾燥や刺激を与えないようにする

- 目の不快感や異常を感じたらすぐに医師に相談する

暗いところでの活動は目に悪いというイメージが強いかもしれませんが、適度に行えば目のトレーニングになるかもしれません。ただし、無理は禁物です。目は大切な器官ですから、常にケアしてあげましょう。

ゲームの長時間プレイと視力への影響

ゲームの長時間プレイと視力への影響について、気になる人も多いでしょう。ゲームは目に悪いのか、本当に近視になるのか、などの疑問を持っているかもしれません。ここでは、ゲームが目や脳に与える良い影響と悪い影響について、簡単に説明してみます。

まず、良い影響としては、ゲームは視空間能力や反応速度、集中力などを高めるという研究結果があります。視空間能力とは、空間的な関係や形を認識したり操作したりする能力のことで、地図の読み方や立体パズルなどに役立ちます。反応速度とは、刺激に対して素早く正確に反応する能力のことで、運動や運転などに必要です。集中力とは、一つのことに長く注意を向ける能力のことで、勉強や仕事などに重要です。これらの能力は、ゲームをすることで刺激されて発達する可能性があると言われています。

一方、悪い影響としては、ゲームの長時間プレイは眼精疲労や近視の進行を招く恐れがあるという指摘があります。眼精疲労とは、目が疲れて乾燥したり充血したりする状態のことで、頭痛や肩こりなどの不快な症状を引き起こします。眼精疲労による一時的な視力低下は目を休ませることで回復しますが、ゲームなどで眼の緊張状態が続くと近視が悪化して視力低下につながる可能性があります。近視とは、遠くのものがぼやけて見える目の状態のことで、遺伝的要因や生活環境などが影響します。ゲームをすることが直接近視を進行させるという証明はありませんが、近視がある場合にテレビゲームをすると眼精疲労をおこして裸眼視力が出にくくなります。

また、ゲームが脳に与える影響についても議論があります。一つの説では、ゲームをすることで脳波のパターンが変化し、創造性や人間らしさに関係する脳の部分が働かなくなるというものです。これを「ゲーム脳」と呼んでいます。しかし、この説は仮説にすぎず、科学的な根拠は乏しいという批判もあります。

以上のように、ゲームが目や脳に与える影響には良い面と悪い面があります。ゲームは楽しいものですが、やりすぎると健康に悪影響を及ぼす可能性があるので、適度な時間と距離で楽しむことが大切です。

目が悪くなる原因のランキング

目が悪くなる原因について、一般的に言われるランキングを紹介します。その原因と重要性と影響についての解説もします。

目が悪くなる原因に関する一般的なランキングの紹介

目が悪くなる原因に関する一般的なランキングの紹介

こんにちは。今日は、目が悪くなる原因に関する一般的なランキングを紹介します。目が悪くなる原因は人それぞれですが、以下のようなものがあります。

第5位:加齢

年齢とともに、目の水晶体や筋肉が硬くなり、ピント調節が難しくなります。これは老眼と呼ばれ、近くのものが見づらくなります。老眼は避けられない現象ですが、適切なメガネやコンタクトレンズを使うことで改善できます。

第4位:遺伝

目の形や屈折率は遺伝的に決まる部分が大きいです。親や兄弟が近視や乱視などの屈折異常を持っている場合、自分も同じようになる可能性が高いです。遺伝的な要因は変えられませんが、早期に発見して治療することで進行を防ぐことができます。

第3位:ストレス

ストレスは目にも影響します。ストレスを感じると、目の筋肉が緊張し、血流が悪くなります。これにより、目の疲労や頭痛、視力低下などの症状が起こります。ストレスは適度に発散することが大切です。リラックスできる趣味や運動、睡眠などを心がけましょう。

第2位:紫外線

紫外線は目にもダメージを与えます。紫外線に長時間さらされると、目の角膜や水晶体に傷がつき、白内障や黄斑変性症などの重篤な病気を引き起こす可能性があります。紫外線は日差しが強いだけでなく、曇りの日や雪の日でも降り注いでいます。外出するときはサングラスや帽子を着用することをおすすめします。

第1位:スマホやパソコンの使いすぎ

現代社会では、スマホやパソコンなどのデジタルデバイスを使う機会が多くなっています。しかし、これらのデバイスを長時間見続けると、目の筋肉が固まり、ピント調節能力が低下します。また、画面から出るブルーライトは目に刺激を与え、眼精疲労や睡眠障害を引き起こします。デジタルデバイスを使うときは、20分ごとに10分間休憩を取り、遠くのものを見たり目を閉じたりすることでリフレッシュしましょう。

以上、目が悪くなる原因に関する一般的なランキングでした。目は大切な器官です。日頃から目のケアをして、健康な視力を保ちましょう。

ブルーライトと目の健康

ブルーライトの定義と発生源について

ブルーライトとは、波長が380~500nmの青色光のことで、太陽光やLEDディスプレイなどから放射されています。ブルーライトは、可視光線の中でもエネルギーが強く、目の網膜まで到達します。

ブルーライトには、体内リズムを整えるなどのメリットがありますが、過剰に浴びると目の疲れや睡眠障害などのデメリットもあります。ブルーライトを適度にコントロールすることが、目と身体の健康にとって大切です。

ブルーライトが目に与える影響と注意点

ブルーライトには、目を覚まして集中力を高める効果がありますが、過剰に浴びると目の疲れや眼精疲労、睡眠障害などのトラブルを引き起こす可能性があります。

特に、夜間にブルーライトを浴びると、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌が抑制されて、眠りにくくなります。実際に、日本のある調査では、夜間にスマートフォンを使用する人は使用しない人に比べて、睡眠時間が平均で約30分短くなることが分かっています。そこで、ブルーライトが目に与える影響を軽減するためには、以下のような注意点を守ることが大切です。

- スマートフォンやパソコンの画面の明るさを調整するか、ブルーライトカット機能を利用する。

- 画面との距離を適切に保ち、20分ごとに10分間ほど休憩を取る。

- 夜間には画面から目を離して、暗い環境でリラックスする。

- ブルーライトカットメガネやアイマスクなどを使用する。

ブルーライトは私たちの生活に欠かせないものですが、適度にコントロールすることで、目の健康を守ることができます。自分の目の状態や生活リズムに合わせて、ブルーライトと上手に付き合っていきましょう。

まとめ

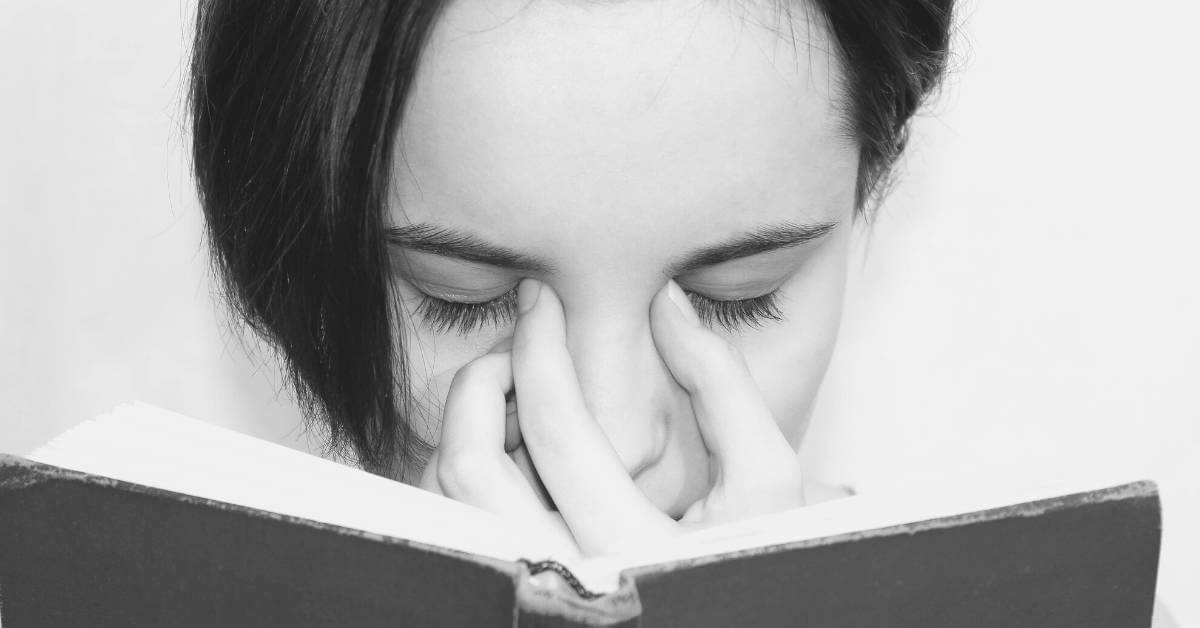

目が悪くなる原因は読書そのものではありませんでした。

目と本の距離が十分に取れていないことが原因でした。読書の姿勢が悪いことや読書環境を暗くしすぎることで、ついつい目と本の距離が近くなりすぎてしまっているのです。

対策は、まず30cm以上の間隔を意識して読書することですで。次にベッドの中での読書をやめることと、読む本を紙の本にするか、kindleなどのブルーライトをカットしているディスプレイで電子書籍を読むことです。

目と本の距離が近くなりがちな人は、20〜30分ごとに、6m以上先にあるのものを見ることで、目を休める事で、ある程度の予防することはできます。

関連記事一覧

- 読書

- 読書のやり方に関する注意のまとめ

- 読書の姿勢を理想的にすれば集中力アップし疲れは低下する

- 寝ながら読書の姿勢では集中が続かないし眠くなる

- 目が悪くなる原因は読書ではなく姿勢と環境にあった*当記事

- 読書時間は平均何時間か?どうやって確保してるのか

- 読書のBGM|聞く音楽はクラシックかジャズが集中できる

- 読書習慣を身につけよう!誰でも始められる読書習慣化のコツ

- 読書には場所が必要|読書場所問題は発想を変えれば解決

- 社会人に読書が必要な理由|本読んでないと出世する人にならない

- 読書の方法が正しければ人生が変わり始めていきます

- 頭に入る読書の仕方はノートしだい

- 読書率の低下|地域(県)別・年代別・世界との比較

- 読書家の世界|有名人の読書事例から個性的な楽しみ方まで

- 読書家あるあるエピソード|いくつ共感できる?

- 東京で読書会を探している人におすすめの記事

- 読書会オンラインの魅力と成功のポイント

- 読書会のやり方:社内および大学での効果的な実施方法と成功の秘訣

- 読書初心者におすすめのジャンルと選び方|自己啓発〜ミステリー

- 読書の仕方完全ガイド:基本から応用まで